Invitada a una fiesta por Julieta Lopergolo

«La infancia / es el solo país, / como una lluvia primera / de la que nunca, enteramente, nos secamos». Estos versos del poeta santafesino Juan José Saer bien podrían ser parte de una canción de fondo, una música serena y misteriosa, a tono con los epígrafes de Edgardo Cardozo, Georges Bataille y el Flaco Spinetta que la autora elige para abrir su libro.

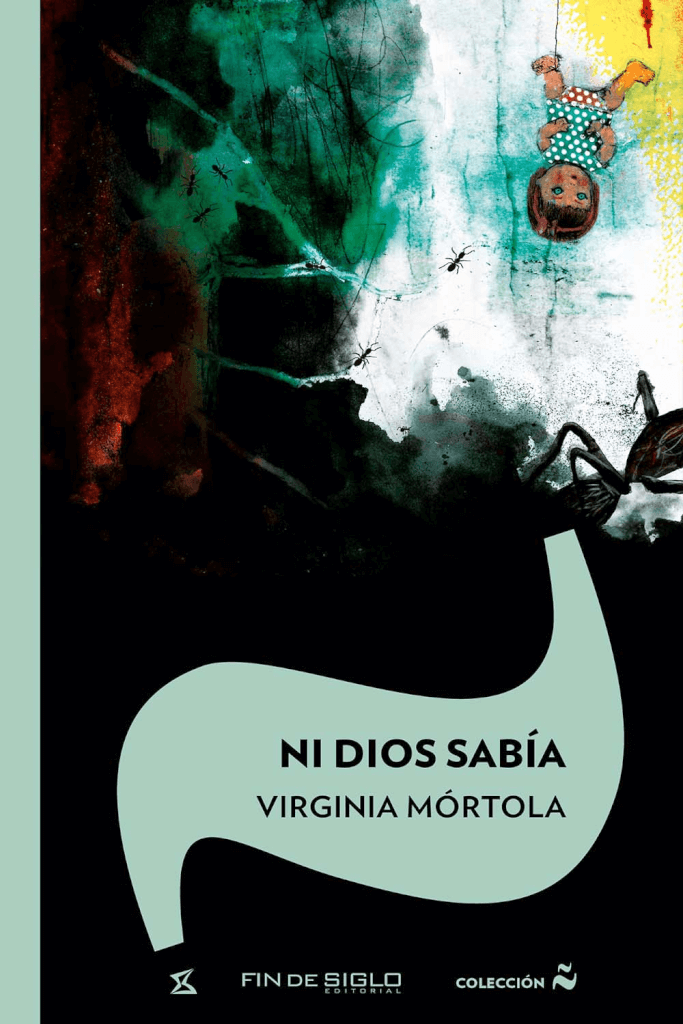

Al mismo tiempo, apenas iniciada la lectura de Ni Dios sabía, resuena en mí el eco de una desconfianza que me acompaña casi desde que empecé a leer, hace mucho. Se trata de esa división entre literatura para niños y literatura para adultos que este libro pone entre comillas, de manera sutil y atrevida y sobre todo «sin poses», tal como afirma Rosario Lázaro Igoa en la contratapa; un acierto de lectura, pero sobre todo un acierto de la escritura que la causa.

Si algo persiste en estos diez relatos es la presencia sostenida de la infancia, no como destino sino como ese núcleo de permanencia indócil, fértil, intratable, cuya perturbadora belleza, dijera Bachelard, «es la de un vuelo que nos reanima, que pone en nosotros el dinamismo de una belleza viva». No se trata de versiones indiciales, edulcoradas, de la infancia, sino de la infancia como un estado, un territorio donde lo imposible encuentra su modo de encarnarse y el sueño impulsa una forma de libertad ante la arbitrariedad adulta.

Estos relatos están llenos de niños, en particular de niñas. Y junto a ellas, madres severas, abuelas con caras de sospecha, padres que asoman con una lejanía inquietante, animales que cambian de forma, juguetes que cobran vida, jóvenes que odian vivir. La fantasía, el miedo, el asombro, la ilusión, conviven de manera más o menos apacible, más o menos feroz, con niñas que cuidan a sus madres, mujeres que sueñan con la libertad que no tienen, que ayudan a morir a sus hijas; mujeres que subvierten el orden natural, o tal vez saben que lo natural reside en las inmediaciones del horror; mujeres que encuentran el deseo y el amor en una habitación ajena en la que se puede jugar a ser otra.

Anoto al margen en la primera lectura: Los cuentos de Ni Dios sabía se leen como sueños. Y hasta soñé con algunos de ellos.

Los personajes se hallan irremisiblemente solos, como se está en los sueños que enhebran otra y la misma trama, sin que podamos explicarnos qué ocurrió; cómo, por ejemplo, luego de una conversación entre un padre y una hija acerca de los zapatos y los pies, una madre y sus hijos desembocan en un cementerio. Y es acaso esa soledad la que les permite a los personajes adoptar una voz, empuñar la primera persona para contar el desamparo, la incomprensión que como un murmullo está en el centro de sus fantasías y sus miedos, incluso arroparse en otras lenguas para huir de la paliza de una madre.

A veces los personajes sueñan despiertos, como la mujer que ante la decisión de practicarse un aborto repite un mantra semejante a una canción de cuna: «mamá mamá mamá, mamá». Y así la escritura nos reenvía a otra cosa.

Segunda anotación al margen. Silvina Ocampo, la hermana menor, supo decir que nuestra infancia es nuestra amiga, aunque no hayamos sido amigos de nuestra infancia, aunque si algo pudimos comprender de ese ser desvalido que fuimos a veces, eso ocurrió mucho más tarde. Cierto aire de incorrección –que no dudaría en enlazar felizmente con la poética ocampiana‒ resiste al sentido común y resitúa lo humano como un territorio entre otros posibles. En Ni Dios no sabía, lo fantástico (fantástico proviene del latín, phantasticus, que deriva del griego, φανταστικός, y significa quimérico, irreal) hace ver lo que no existe en estado visible, desdibuja cualquier especificidad de género y de público. Las casas tienen alma. «El silencio de la profundidad del océano y el susurro de las hojas de los álamos tienen algo en común».

El fantástico que crea Virginia es intimista, delicado hasta donde lo permiten las tensiones que allí se juegan, entre la crueldad, la sexualidad, la locura, la imaginación, la muerte. En el jardín de una casa, en la habitación de una niña, en la complicidad brutal entre dos hermanas rige otra lógica que la del sentido común y la representación realista. Quizá aquella que desplaza la aventura desde la familiaridad de lo cotidiano hacia lo extraordinario. La lógica de los sueños que da vida a aquellas vidas que hasta entonces no han tenido lugar encuentra su sitio en estos relatos.

Virginia hace suya esa intuición cortazariana de que el cuento ofrece una casa a lo fantástico. Y lo hace con suavidad pero también con irreverencia. Sobre todo sin ninguna pretensión de universalidad, advertida de que, como dice Cortázar, hay momentos en los que «de golpe nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad tienen la impresión de que las leyes, a que obedecemos habitualmente, no se cumplen del todo o se están cumpliendo de una manera parcial, o están dando su lugar a una excepción». «A veces pienso. A veces actúo. A veces no pienso. A veces suspiro. A veces no entiendo. A veces espero» son algunas de las frases que enuncia la protagonista de uno de estos cuentos mientras se sumerge en la fantasía de un beso a solas con ella misma.

Estos personajes saben que hay presencias que no todos ven, que la noche puede ser la sede de transformaciones impensadas: «En la noche las pesadillas son naturales (…) la cama puede ser una tumba (…) los dormidos parecen muertos (…) las cosas parecen despiertas», la respiración de la abuela «parecía venir de un animal gordo», Dios da miedo. Saben que la extrañeza no es menos verdadera que lo que llamamos realidad.

En Ni Dios sabía asoma fulgurante lo otro, lo que convive con la realidad comúnmente aceptada y deja a los personajes librados a una intemperie más prometedora que cualquier hogar. Los adultos intervienen para restablecer un orden y rescatarlo de la amenaza de la imaginación, pero en ciertas ocasiones también se permiten jugar a ser otros. Otras veces son niños y no tan niños los que intentan criarlos.

A medida que avanzo en la lectura me doy cuenta de que estos cuentos me sacuden, me aturden, me despiertan, me hacen reír, me espantan. Invitada a una fiesta en la que nada está dado, así me siento. Aguardo lo inesperado, acepto lo inaceptable, me acostumbro a vivir en la lectura en esa permanente suspensión de la incredulidad, me dispongo a la ausencia de finales felices o lecciones morales. Confío en eso para trasladarme a una zona menos segura, increíblemente vital.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES

Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.

Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.

Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.

Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo.

Conozca aquí las opciones de apoyo.